先月(8月)27日に生誕120年というアニバーサリー・イヤーを迎えた芸術家「マン・レイ」(1890―1976)。

マン・レイに関しては、「写真家」?? 程度のほとんど知識のない私でしたが、現在開催中の「マン・レイ展~知られざる創作の秘密」に足を運んでみました。場所は六本木にある国立新美術館です。

今回の作品展は、写真はもとより絵画、オブジェなど多岐に渡る分野が展示され、更に新しい技法やスタイルを編み出した「モダンアートの先駆者」としての試作品などに光が当てられており、物作りをしている私としては、大変興味深い展覧会となりました♪

展覧会の構成は、

という4つの括りで展開されていました。

今まで公開されていなかった10代の頃のレタリング(文字をデザインする)の作品などは、私も学級新聞などで小学生の頃やっていたなぁ〜(なんてレベルとは遙かに違いますが(笑))等と思いだしながら、「ほぉ〜っ」「なるほどぉ〜」みたいにどんどん引き込まれていきました。

((c)MAN RAY TRUST / ADAGP & SPDA, 2010 )

マン・レイはもともと画家を目指していたそうで、それは終生変わらなかったそうです。写真家としては数々の著名人のポートレートを撮影するほどの凄腕のカメラマンとして成功していたのですが、あくまでも「画家」として認めてもらいたいということに終生固執していたのだそうですよ。写真を撮り始めたきっかけも自分の描いた絵を残しておくために始めたというのですから、なんだか不思議な気がします。

( (c)MAN RAY TRUST / ADAGP & SPDA, 2010 )

((c)MAN RAY TRUST / ADAGP & SPDA, 2010 )

そうそう!

ポートレートを撮られた人たちの面々は本当に錚々たるものでした。

これらも展示されていたのですが、例えば、ピカソだったり、ヘミングウェイだったり、イサム・ノグチさんもいましたよ。クラシック音楽界でもダリウス・ミヨー、イーゴリ・ストラヴィンスキー(左写真)、エリック・サティ等々、歴史に名を連ねた強者たちが揃っていました。

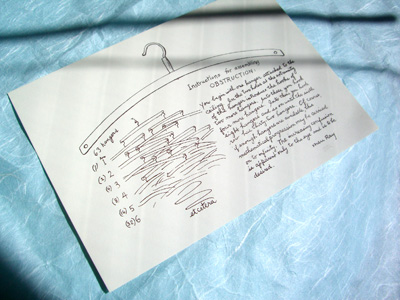

ポートレートを撮っている傍ら、自分でいろいろ工夫して作品を作り上げていく創作過程なども面白かったです。カメラのレンズにジェルを塗って表現の方法を変えてみたり、フィルムに特殊な液を塗り込んで独自の色を作っていったり…。その発想の凄さってどんだけ〜?(古いネタ?)という程です。更に、写真のトリミングの仕方一つとっても、面白かったです。例えば、写真に3人が写っていて、その中の2人の手だけをトリミングして取り出す。そうして、その手のスケッチと、全然別の「木」とを組み合わせて、一つの「絵」という作品にしてしまうという…! これは勉強になりました! 私も触発されてやってみたくなりました(笑)。

(c)MAN RAY TRUST / ADAGP & SPDA, 2010 )

エリック・サティが作曲した「梨の形をした3つの小品」をイメージした絵。

あとは…動画も何カ所かで上映されていて、それぞれ全然違った技法の物を公開していました。これももう少し気合いを入れて見たかったのですが、夫と別行動で見入っていたので、時間が気になって端折ってしまいました。(結局いつもは夫の方が早い時間に出口に到達することが今まで多かったのですが、今回私の方が先に見終わってしまったのでもっとちゃんと見ておけばよかった…(笑)。)

駆け足で見たはずなのですが、それでも2時間以上、しかもめっちゃ集中して見入ってしまったのですから、展示されていた作品に「力」があったのだと思います。こういう美術館に来ると必ず買ってしまうのがポストカード。本当は何千円かする作品集なぞ買いたくなるのですが、出費と置き場所を考えると結局、小さな物に収まってしまうのです(笑)。

おまけ

マン・レイの代表的な作品上の青いハートの「無題(マン)」をモチーフとした展覧会スペシャルドリンク「Coeur de Montparnasse(クール ド モンパルナス)」を国立新美術館の1Fにある「カフェ コキーユ」でいただきました。 カフェオレにコーヒー風味のリキュールを混ぜた、大人の味わいのリキュールカフェということでしたが、私には少しアルコールが足りなかったのと、甘かったのがちょっと残念っっっ(どんだけ飲ん兵衛だ?(笑))♪

東京=国立新美術館、2010年7月14日〜9月13日

大阪=国立国際美術館、2010年9月28日〜11月14日